Cerca nel blog

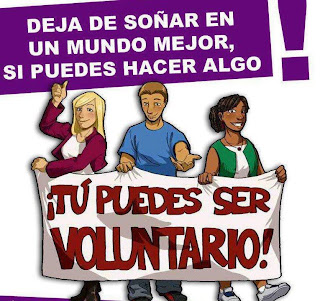

Ains è una Organizzazione di Volontariato che da diversi anni finanzia e realizza in Guatemala microprogetti sociali, scolastici, edili e sanitari.

Post

Visualizzazione dei post da luglio, 2013

Il lavoro di una donna. La realtà distorta di una giornalista freelance in Siria

- Ottieni link

- X

- Altre app

Freelance italiani di guerra. La testimonianza di Barbara Schiavulli

- Ottieni link

- X

- Altre app

Il razzismo di Calderoli e la figlia del ministro....Lettera alla Provincia Pavese

- Ottieni link

- X

- Altre app

Caffè, un fungo minaccia la coltivazione

- Ottieni link

- X

- Altre app

Il non profit cresce e fa crescere. Ma la politica spreca un’occasione

- Ottieni link

- X

- Altre app

Presentazione del progetto “Comedor Infantil”

- Ottieni link

- X

- Altre app